2025年上半年,全国共有1231家高新技术企业被正式撤销资格!要知道高企资格不仅能享受15%的企业所得税优惠(比普通企业少交10%税),更是企业技术实力的"金字招牌"。被“摘牌”后,不仅要掏腰包补缴税费,品牌形象、融资能力也会受到影响。

这么多企业为啥会被"摘牌"?背后藏着哪些共性问题?今天咱们就来好好捋一捋,给还在高企队列里或者正准备申报的企业提个醒。

一、被撤销资格的六大原因

翻遍各地公布的名单,这些企业的"翻车"原因大同小异,主要集中在几个关键问题上:

1、研发投入“偷工减料”

按政策要求,企业近三年研发费用得和收入挂钩——比如年营收不到5000万的企业,研发费用得占5%以上;5000万到2亿的占4%;2亿以上的占3%。但有些企业要么舍不得砸钱搞研发,要么财务核算乱来,把生产设备的折旧费、非研发人员的工资都算进研发费用里,账面上好看,审计一查就露馅。

2、知识产权“不给力”

有的企业专利过期没续费,有的核心技术跟主营产品八竿子打不着。比如之前中冶城市投资控股等11家企业,就是剔除了无效专利后,创新能力不达标被撤的。

3、高新收入“虚高

”政策要求高新技术产品(服务)收入得占总营收60%以上,但有些企业嘴上喊着"高新",实际卖的还是传统低技术产品,收入根本不够格。

4、科技人员“凑数”

企业得保证科技人员占比不低于10%,但有的企业要么临时招人凑数,要么核心技术骨干离职了没补上,审计时才发现人数不够。

5、年报“忘填”

每年都得填年度发展情况报表,可有些企业嫌麻烦,连续两年漏填,直接被取消资格。

6、重大违规"踩红线"

要是企业出了重大安全事故、质量造假,或者严重污染环境,不管其他条件多好,都会被"清退"。

二、地区案例分析

从地区看,不同地方的高企"翻车"原因各有侧重,但也反映出一些共性。

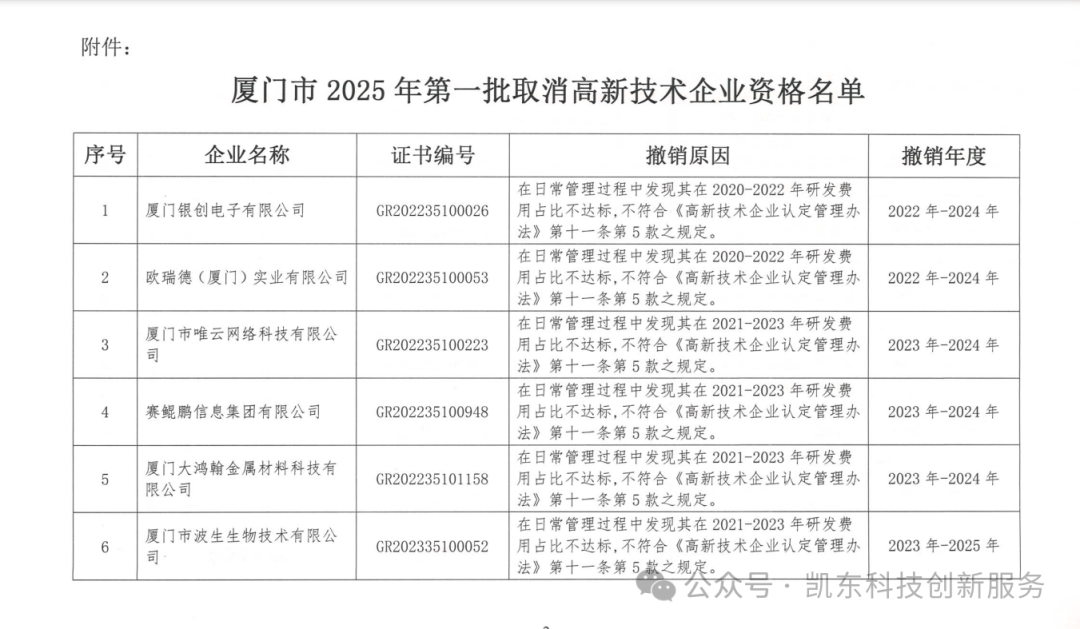

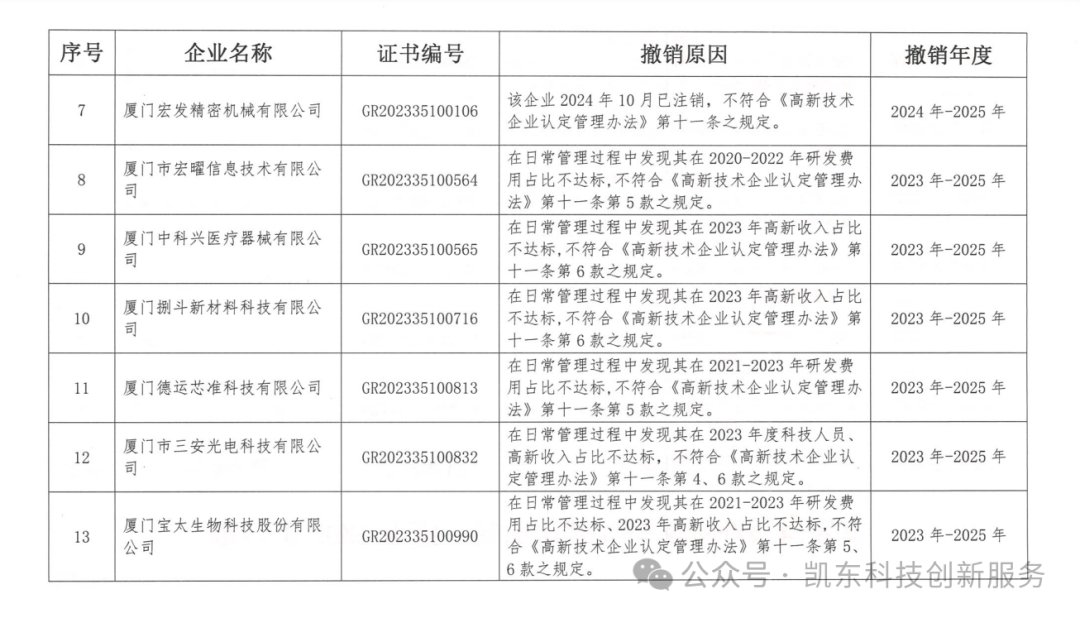

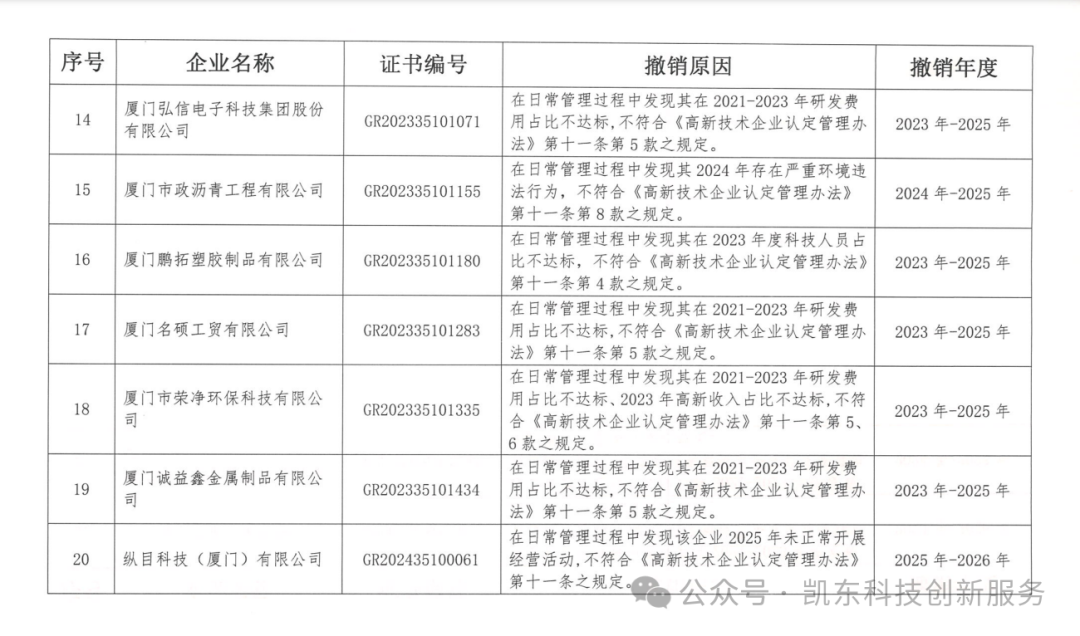

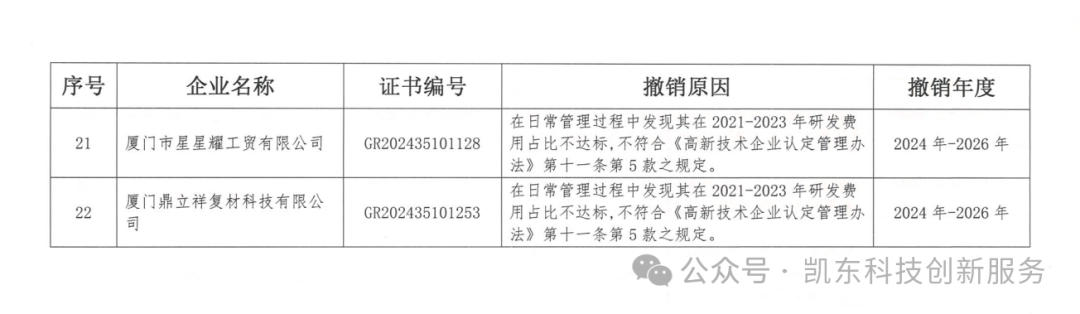

比如厦门:

以上被撤销资格的企业里,68%是因为研发费用不够。这说明不少企业太盯着眼前利润,舍不得在研发上长期投入——要知道,高企的核心是"持续创新",研发投入不足,技术跟不上,迟早会被政策淘汰。还有22.7%的企业栽在高新收入上,问题出在"高新"标签和实际业务脱节:要么核心技术没转化成市场认可的高附加值产品,要么产品竞争力弱,收入上不去。另外9%的企业是因为科技人员流失或管理混乱(比如经营不善),这也暴露了中小企业在人才储备和运营稳定性上的短板。

三、企业如何“保牌”,关键在“日常维护”

既然高企资格这么重要,企业该怎么避免被撤?说白了就四个字:主动合规!

研发投入,别想着临时抱佛脚,得建立研发项目台账,明确区分研发和非研发费用,最好找第三方审计机构帮忙核查,数据真实了才不怕查。

知识产权,别为了"凑数"申报无效专利,优先申请和主营业务强相关的技术专利,还要定期检查有效期,别等过期了才后悔。

高新收入,梳理下产品线,把技术含量高、市场好的业务重点发展,传统业务能升级成高新的就升级,别让低技术收入拖后腿。

人才管理,别光盯着招人,得建动态档案,定期统计科技人员占比,核心骨干离职了赶紧补,平时多培训提升团队能力。

年报填报,别把年报当"任务",设专人负责资质维护,按时填报,政策变了及时调整经营策略——高企资格不是"一劳永逸",得持续符合要求才行。

结语

高企资格不是"铁饭碗",更不是"镀金工具"。这次千家企业被撤,本质是给"重申报、轻维护"的企业敲响警钟——从研发投入的精准核算,到知识产权的动态布局;从高新收入的合规界定,到科技人员的稳定管理,再到年报的按时填报,每一步都需要专业支撑。

我们凯东知识产权深耕科技创新服务领域多年,能为企业提供高企全周期合规支持:从前期申报咨询,到中期研发立项指导、知识产权布局优化,再到后期年报提醒与资质维护,简单来说,你只需要专注搞研发、做业务,高企认定的"麻烦事"交给我们——从材料准备到流程跟进,从风险预警到问题解决,全程帮企业守住"高企"这块金字招牌,让每一分政策红利都稳稳落袋。

18925013972

18925013972